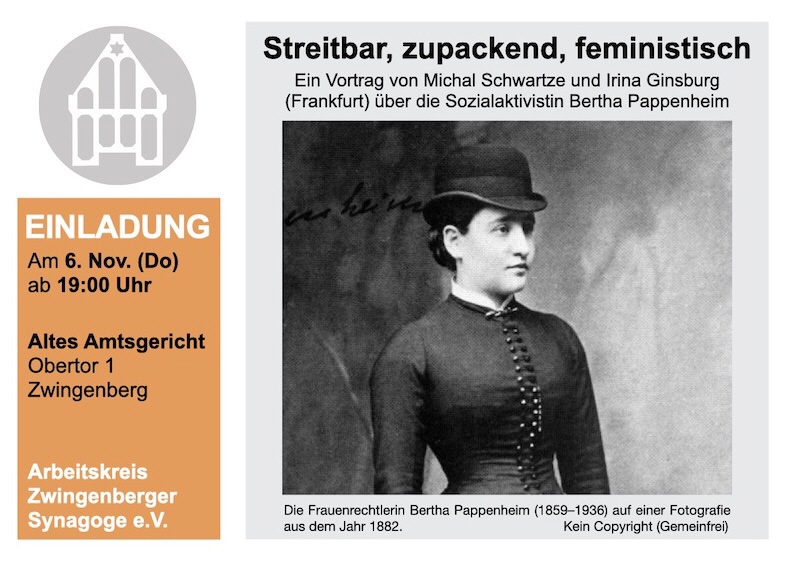

Berta Pappenheim

Wir laden Sie herzlich zu unserer nächsten Veranstaltung ein - am 6. November (Donnerstag) um 19:00 Uhr in den Saal des Alten Amtsgerichts, Obertor 1. Die beiden Frankfurterinnen Michal Schwartze und Irina Ginsburg, die sich intensiv mit jüdischem Feminismus beschäftigen, stellen die jüdische Sozialaktivistin und Frauenrechtlerin Bertha Pappenheim (1859–1936) vor. Sie werden zeigen, welche Vorreiterrolle Bertha Pappenheim in ihrer konkreten Sozialarbeit in Frankfurt und als erste Vorsitzende des Jüdischen Frauenbundes gespielt hat.

Hintergrund

Im Archiv des Jüdischen Museums am Bertha-Pappenheim-Platz 1 befinden sich einige Archivalien und Briefwechsel aus der Frankfurter Zeit der gebürtigen Wienerin. Diese haben sich die Vortragenden, die auch Führungen in diesem Museum anbieten, genauer angesehen.

Als Berthas Vater 1888 in Wien gestorben war, zog die Familie ins Frankfurter Westend. Hier hatte Berthas Mutter ihre Wurzeln, sie war die Tochter eines Frankfurter Bankiers. Die Zeit war geprägt von extremen sozialen Gegensätzen, die Bertha Pappenheim Ende des 19. Jahrhunderts aufrüttelten: In Osteuropa litten viele jüdische Familien unter den Pogromen, nicht wenige versuchten gen Westen zu fliehen und erreichten auf ihrer Odyssee auch Frankfurt. Unter ihnen waren viele Frauen – allein oder mit ihren Kindern – auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Bereits am Frankfurter Bahnhof versuchten Zuhälter, die osteuropäischen Frauen zu ködern, und stellten ihnen Arbeit und Unterkunft in Aussicht. In einer überkonfessionellen Allianz von jüdischer Bahnhofshilfe, katholischer und evangelischer Bahnhofsmission schlossen sich Unterstützerinnen zusammen, um gegen Mädchenhandel und Prostitution vorzugehen. Sie nahmen die betroffenen Frauen in Obhut, daran war Bertha Pappenheim maßgeblich beteiligt.

Ihr gelang es, ein Wohnheim für alleinstehende Frauen zu errichten, die durch Prostitution und Mädchenhandel gefährdet waren. So wurde das von ihr mitinitiierte, 1907 in Neu-Isenburg fertiggestellte „Heim des Jüdischen Frauenbundes“ für viele junge jüdische Frauen ein sicherer, geschützter Ort. Pappenheim und ihr Team, überwiegend ehrenamtlich arbeitende Frauen, betreuten die jungen Frauen auf vielfältige Weise. Ihr Ziel war es, sie in einer von Männern beherrschten Welt zu einem selbstständigen Leben zu befähigen.

Die Bekämpfung des Mädchenhandels und der Prostitution war um die Jahrhundertwende ein hochaktuelles Thema. 1902 fand dazu ein internationaler Kongress statt, der im Hotel „Frankfurter Hof“ eröffnet wurde und an dem auch Pappenheim teilnahm. Sie vertrat in den darauffolgenden Jahrzehnten bei anderen nationalen und internationalen Treffen wortstark ihre Positionen. Pappenheim war davon überzeugt, dass Mädchen und junge Frauen am besten geschützt werden könnten, wenn sowohl ihre rechtliche und soziale Situation als auch ihre Bildungs- und Berufschancen verbessert würden. Daran wirkte die kinderlose und unverheiratete Pappenheim in verschiedenen gesellschaftlichen Diskursen ebenso mit wie in der konkreten Sozialarbeit.

Wie sah sich Bertha Pappenheim selbst? Das tat sie mit ironisch-bitterem Ton in ihrem eigenen Nachruf für verschiedene Zeitschriften kund: „Sie war eine Frau, die jahrzehntelang eigensinnig für ihre Ideen eingetreten ist, Ideen, die in der Zeit lagen. Aber sie tat es oft in Formen und auf Wegen, die einer Entwicklung vorgreifen wollten, so wie sie auch nicht nach jedermanns Sinn und Geschmack waren. Schade!“

Irina Ginsburg arbeitet in der antisemitismuskritischen Beratungsarbeit. Zudem ist sie als freie Bildungsreferentin in der antisemitismuskritischen, rassismuskritischen und feministischen Bildungsarbeit tätig. Michal Schwartze ist als Lehrerin an einer Frankfurter Schule für die Fächer Geschichte und Politik tätig. Außerdem wirkt sie als queer-feministische Aktivistin. Beide sind Mitgründerinnen der Regionalgruppe „Keshet Rhein Main“, die die Rechte von und den Umgang mit jüdischen LGBTIQ+ Personen fördert.